UTILIZA ESTE LOCAL PARA RELATAR NOTÍCIAS OU EVENTOS ACTUAIS, E OUTRAS HISTÓRIAS DE INTERESSE HUMANO.

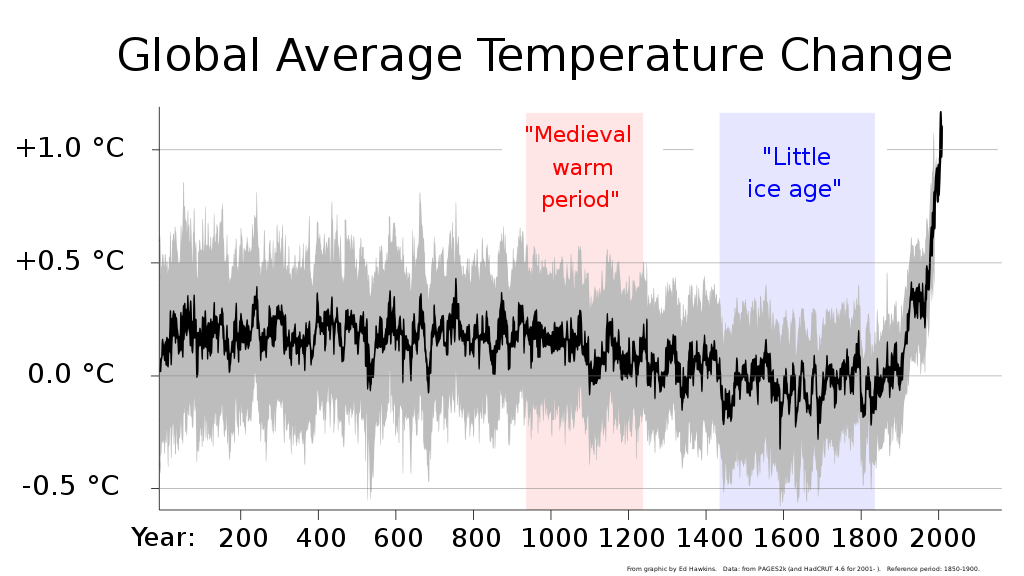

La Pequeña Edad del Hielo fue uno de los períodos más fríos de los últimos 10.000 años, un período de enfriamiento que fue particularmente pronunciado en la región del Atlántico Norte. Este periodo de frío, cuya cronología precisa los académicos debaten, pero que parece haber comenzado hace unos 600 años, fue responsable de malas cosechas, hambrunas y pandemias en toda Europa, lo que provocó la miseria y la muerte de millones.

Hasta la fecha, los mecanismos que llevaron a este estado climático severo no han sido concluyentes. Sin embargo, un nuevo artículo publicado recientemente en Science Advances ofrece una imagen actualizada de los eventos que provocaron la Pequeña Edad del Hielo. Sorprendentemente, el enfriamiento parece haber sido provocado por un episodio inusualmente cálido.

Cuando el autor principal Francois Lapointe, investigador postdoctoral y profesor de geociencias en la UMass Amherst y Raymond Bradley, profesor distinguido de geociencias en la UMass Amherst comenzaron a examinar cuidadosamente su reconstrucción de 3.000 años de las temperaturas de la superficie del mar del Atlántico Norte, cuyos resultados se publicaron en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias en 2020, notaron algo sorprendente: un cambio repentino de condiciones muy cálidas a fines del 1300 a condiciones frías sin precedentes a principios del 1400, solo 20 años después.

Utilizando muchos registros marinos detallados, Lapointe y Bradley descubrieron que hubo una transferencia de agua cálida hacia el norte anormalmente fuerte a fines del 1300 que alcanzó su punto máximo alrededor de 1380. Como resultado, las aguas al sur de Groenlandia y los mares nórdicos se volvieron mucho más cálidas de lo habitual. "Nadie ha reconocido esto antes", señala Lapointe.

Normalmente, siempre hay una transferencia de agua cálida desde los trópicos hacia el Ártico. Es un proceso bien conocido llamado Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC por su siglas en inglés), que es como una cinta transportadora planetaria. Por lo general, el agua cálida de los trópicos fluye hacia el norte a lo largo de la costa del norte de Europa, y cuando alcanza latitudes más altas y se encuentra con aguas árticas más frías, pierde calor y se vuelve más densa, lo que hace que el agua se hunda en el fondo del océano. Esta formación de aguas profundas luego fluye hacia el sur a lo largo de la costa de América del Norte y continúa circulando por todo el mundo.

Pero a fines del 1300, AMOC se fortaleció significativamente, lo que significó que mucha más agua caliente de lo habitual se movía hacia el norte, lo que a su vez provocó una rápida pérdida de hielo ártico. En el transcurso de unas pocas décadas a fines del 1300 y 1400, se arrojaron grandes cantidades de hielo al Atlántico Norte, lo que no solo enfrió las aguas del Atlántico Norte, sino que también diluyó su salinidad, lo que finalmente provocó el colapso de AMOC. Es este colapso el que luego desencadenó un enfriamiento sustancial.

Algo ha pasado recientemente con la AMOC, ya que entre los años sesenta y ochenta, también hemos visto un rápido fortalecimiento de AMOC, que se ha relacionado con una presión persistentemente alta en la atmósfera sobre Groenlandia. Lapointe y Bradley piensan que la misma situación atmosférica ocurrió justo antes de la Pequeña Edad de Hielo, pero ¿qué pudo haber desencadenado ese persistente evento de alta presión en la década de 1380?

Lapointe descubrió que la respuesta se encuentra en los árboles. Una vez que los investigadores compararon sus hallazgos con un nuevo registro de actividad solar revelado por isótopos de radiocarbono conservados en anillos de árboles, descubrieron que se registró una actividad solar inusualmente alta a fines del 1300. Esta actividad solar tiende a generar una alta presión atmosférica sobre Groenlandia.

Al mismo tiempo, estaban ocurriendo menos erupciones volcánicas en la Tierra, lo que significa que había menos cenizas en el aire. Una atmósfera "más limpia" significaba que el planeta respondía mejor a los cambios en la producción solar. "Por lo tanto, el efecto de la alta actividad solar en la circulación atmosférica en el Atlántico norte fue particularmente fuerte", dijo Lapointe.

Lapointe y Bradley se han estado preguntando si un evento de enfriamiento tan abrupto podría volver a ocurrir en nuestra era de cambio climático global. Señalan que ahora hay mucho menos hielo marino en el Ártico debido al calentamiento global, por lo que es poco probable que ocurra un evento como el de principios del siglo XV, que involucre el transporte de hielo marino.

"Sin embargo, tenemos que estar atentos a la acumulación de agua dulce en el mar de Beaufort (norte de Alaska), que ha aumentado en un 40% en las últimas dos décadas. Su exportación al Atlántico norte subpolar podría tener un fuerte impacto sobre la circulación oceánica ”, dijo Lapointe.

"Además, los períodos persistentes de alta presión sobre Groenlandia en verano han sido mucho más frecuentes durante la última década y están vinculados con el derretimiento del hielo sin precedentes. Los modelos climáticos no capturan estos eventos de manera confiable y, por lo tanto, podemos estar subestimando la pérdida futura de hielo del capa de hielo, con más agua dulce entrando en el Atlántico Norte, lo que podría conducir a un debilitamiento o colapso del AMOC ". Los autores concluyen que existe una necesidad urgente de abordar estas incertidumbres.

Referencia

Little Ice Age abruptly triggered by intrusion of Atlantic waters into the Nordic Seas. Francois Lapointe and Raymond S. Bradley. SCIENCE ADVANCES

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abi8230

| Carvalho polaco foi eleito a Árvore Europeia do Ano 2022 |

|

Um carvalho-alvarinho (Quercus robur) de 400 anos de idade que vive na província de Podlaskie, na Polónia, junto à famosa floresta de Białowieża, foi eleito hoje o grande vencedor do concurso Árvore Europeia do Ano 2022. Em terceiro lugar ficou um sobreiro português.

|

|

2022-03-22 (IPMA)

2022-03-22 (IPMA)

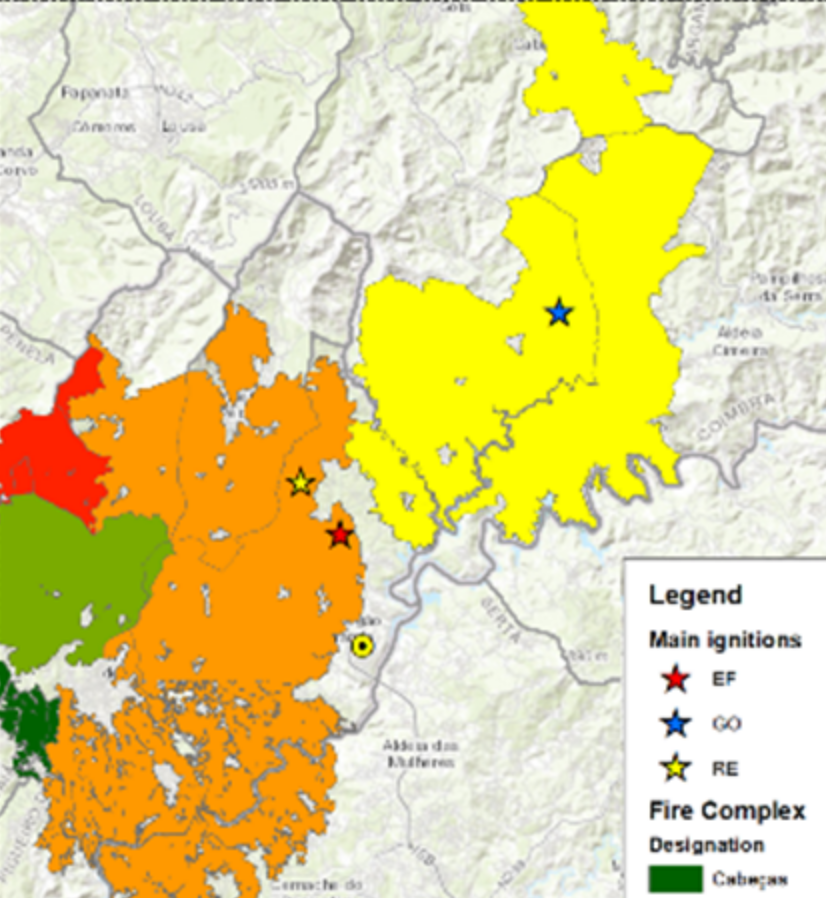

No âmbito da participação do IPMA no projeto FIRESTORM (Weather and Behaviour of Fire Storms) financiado pela FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) foi concluído, em parceria com a ADAI (Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial), participante no mesmo projeto, o artigo científico intitulado Influence of Convectively Driven Flows in the Course of a Large Fire in Portugal: The Case of Pedrogão Grande (Influência de um Sistema Convectivo sobre os Incêndios de Pedrógão Grande). Este artigo foi recentemente publicado (março 2022) na revista Atmosphere (MDPI), integrado no tema especial Advances in Fire-Atmosphere Interaction.

O trabalho procurou explicar a influência que o sistema meteorológico que se propagou nas proximidades de dois incêndios iniciados durante a tarde de 17 de junho de 2017, em Escalos Fundeiros e Regadas (Pedrógão Grande), teve na evolução dos referidos incêndios. Verificou-se que o sistema apresentou caraterísticas particulares e que gerou episódios de vento forte à superfície por meio de dois mecanismos fundamentais, um dos quais terá condicionado a propagação do fogo de modo mais significativo.

Na fase inicial e madura do sistema ocorreu atividade convectiva na sua secção dianteira, que se traduziu pela ocorrência de trovoada e se revelou prolífica geradora de fenómenos do tipo downburst. Trata-se de correntes de ar descendente que, neste caso, foram produzidas pelos efeitos combinados da sublimação e fusão de graupel e granizo e da evaporação de gotas de água que precipitaram a partir dos núcleos convectivos. Estes coexistiam com uma massa de ar seco em que o sistema meteorológico se propagava. As correntes descendentes associadas a cada um dos núcleos convectivos eram fortes e organizadas, acelerando à medida que se aproximavam do solo e divergindo à proximidade deste produzindo, então, escoamentos junto à superfície que geraram vento forte, com rajadas. Estes efeitos foram reportados pela população em diversos locais situados a sul da área dos incêndios e também foram observados em estações meteorológicas de superfície. A contínua monitorização das plumas dos incêndios durante estas fases sugeriu, no entanto, que estes fenómenos não terão influenciado os incêndios de modo significativo.

Num momento posterior do ciclo de vida do sistema meteorológico, e

quando este se encontrava mais próximo dos incêndios, verificou-se a

gradual dissipação dos seus núcleos convectivos e o estabelecimento de

um conjunto de duas correntes de ar principais. Por um lado, uma

corrente de ar ascendente e inclinada, que transportava ar situado

adiante do sistema em níveis baixos, para níveis elevados da região

posterior do sistema convectivo. Por outro, uma corrente de ar

relativamente seco que penetrava pela secção posterior do sistema

meteorológico, aos níveis médios, e que o foi atravessando ao longo de

extensos volumes atmosféricos ricos em partículas de gelo e gotas de

água. Neste processo esta corrente de ar foi perdendo calor por efeitos

de sublimação, fusão e evaporação de hidrometeoros, o que conduziu ao

seu progressivo arrefecimento e consequente atitude descendente, com

aceleração. Verificou-se que esta corrente de ar descendente, dirigida

na direção dos incêndios, era caraterizada por uma escala espacial maior

do que a que havia estado associada a cada um dos referidos downbursts

e, também, que os seus efeitos foram mais duradouros, tendo influenciado

a área em que os incêndios se propagavam, contribuído para antecipar a

sua junção e a produção da chamada tempestade de fogo que se lhe seguiu.

No final do artigo existe um link para acesso às figuras em material suplementar.

Imagens associadas

Sabia que legalmente é possível apropriar-se de um bem que não é seu se o possuir durante um longo período de tempo e de forma continuada? Esta situação designa-se por usucapião e através desta pode adquirir-se a propriedade plena de algo, inclusive de imóveis. Descubra como se adquire este direito e o que fazer para invocá-lo.

O artigo 1287º do Código Civil estipula que “A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama usucapião”.

Uma vez invocada a usucapião por alguém, esta começa a produzir efeitos a partir da data na qual a pessoa tomou posse do bem (artigo 1288º do Código Civil).

Para haver este tipo de apropriação, não basta que haja uma posse material do bem, sendo necessário que quem possui tenha mesmo a intenção de agir como sendo o único proprietário do bem em questão.

O prazo para a invocação deste direito varia consoante o tipo de bem a que se refere.

Consoante o Código Civil, se se tratar de bens móveis que não estejam sujeitos a registo, a usucapião dá-se ao fim de três anos após a posse do bem (artigo 1299º).

No caso dos bens imóveis, os prazos são os abaixo indicados.

Gera-se o direito de propriedade sobre um imóvel ao fim de 10 anos a contar da data do registo e se este for de boa fé [alínea a) do artigo 1294º do Código Civil]. Se houver má fé, há lugar à usucapião ao fim de 15 anos a contar dessa mesma data [alínea b) do artigo supramencionado].

Quando não existe registo do título de aquisição, mas apenas mera posse, são necessários 20 anos se a posse for de má fé ou 15 anos se for de boa fé (artigo 1296º).

A lei portuguesa utiliza esta distinção para estabelecer os prazos da usucapião. Estar de “má fé” nesta situação significa saber que o bem possuído pertence a outra pessoa e aproveitar-se da ausência desta. A única diferença entre estar de “boa fé” ou “má fé” na usucapião diz respeito ao prazo para poder invocá-la: se quem se apropria do bem estiver de má fé, acrescem cinco anos ao prazo que se aplicaria a quem estiver de boa fé.

Cabe referir ainda que, para que produza os devidos efeitos, a usucapião deve ser pública e pacífica – isto é, o bem que está a ser alvo de mudança de propriedade não deve gerar quaisquer conflitos e deve ser reconhecido, de forma generalizada, como sendo de quem invoca a usucapião.

O próprio artigo 1297º é elucidativo nesta matéria: “Se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada ocultamente, os prazos da usucapião só começam a contar-se desde que cesse a violência ou a posse se torne pública.”

Para reclamar para si um bem imóvel por usucapião terá de solicitar que lhe seja reconhecido o direito à propriedade através de uma escritura de justificação notarial. Para tal, terá de declarar que é o proprietário do bem em questão, excluindo qualquer outra pessoa.

Deve especificar o porquê da aquisição e quais foram as razões que o impediram de comprovar através de métodos normais. Terá também de mencionar a natureza da utilização do bem e as circunstâncias que determinaram o início da posse e que deram origem à usucapião.

A lei determina que a utilização deve ser reconhecida de forma generalizada pelas pessoas nas redondezas, não deverá dar origem a possíveis conflitos e que o uso do bem em si deve ser contínuo ao longo do tempo.

Pode pedir o direito de reconhecimento num serviço de registo predial, processo este que requer as seguintes condições:

Caso não haja nenhum terceiro a contestar o direito de usucapião, então o bem imóvel passará a ser propriedade do interessado. Esta acaba por ser uma versão resumida deste processo, sendo que para um acompanhamento mais completo desta situação aconselhamos que recorra a apoio jurídico especializado.

Para que uma casa se torne sua por usucapião, não basta que seja um mero detentor da mesma. Um inquilino de uma habitação arrendada não se torna proprietário desta ao fim de 20 anos, uma vez que a sua relação com o proprietário do imóvel existe, seja porque este emprestou a casa ou porque há um contrato de arrendamento. Desta forma, o detentor do imóvel (o inquilino) não se torna proprietário por usucapião.

Imagine que encontra um terreno que lhe parece abandonado e decide começar a arranjá-lo e a cultivá-lo. É possível que, dentro de 15 a 20 anos, se ninguém reclamar o direito de propriedade em questão, possa então invocar a usucapião, tornando-se o proprietário legítimo desse terreno.

Suponha que recebe uma herança e que não procede logo à habilitação de herdeiros, tornando-se difícil, com o passar do tempo, saber o que pertence a cada herdeiro. Neste caso, estes podem invocar a usucapião de maneira a legalizarem a posse de determinados bens.

Se detetar que existe algum bem seu que está a ser alvo de usucapião de forma ilícita, deve atuar sobre isso e recorrer à justiça, uma vez que, para que se invoque este direito, é indispensável que seja de forma pacífica e não oculta.

Nestes casos, poderá avançar com uma ação judicial contra terceiros para que o direito à usucapião seja revogado e, consequentemente, que a posse do bem seja revertida para si.

Como será contar a história não de um idioma em particular, com as suas transformações e expansões, mas sim das várias línguas que se ouviram numa só cidade, ao longo dos séculos? Escolho Lisboa, por ser a cidade onde por acaso vivo.

1. Lisboa há 40 000 anos

A nossa capacidade de reconstruir as línguas do passado não consegue recuar mais de uns 6000 ou 7000 anos — e mesmo essas reconstruções são arriscadas. No entanto, todos os linguistas concordam que há largas dezenas de milhares de anos já haveria línguas humanas. Alguns afirmam mesmo que há milhões de anos que se ouvem no mundo línguas humanas — mas não precisamos de ir tão longe.

Assim, se caíssemos na Lisboa de há 40 000 anos, que seria uma agradável zona de rios, florestas e colinas, um pouco mais longe do mar do que hoje, encontraríamos bandos de humanos, talvez a caçar, talvez a conversar, e se tempo tivéssemos para estudar os seus hábitos, encontraríamos línguas com gramáticas complexas e palavras tão expressivas como as palavras de qualquer língua actual. Ninguém escrevia, mas todos conversavam com a mesma intensidade das conversas de agora.

O vocabulário seria o necessário para o tempo, bastante mais rico do que o de hoje na referência a plantas ou perigos naturais, talvez um pouco menos expressivo na descrição de ferramentas informáticas (entre outras).

Tais antigas línguas foram mudando, misturando-se, desaparecendo, dividindo-se. Algumas delas deram origem às línguas que falamos hoje. Outras terão desaparecido sem deixar rasto — ou deixando apenas uma ou outra palavra ou construção que agora usamos sem suspeitar que teve origem no falar de uma velha tribo que por aqui cirandou há muitos milhares de anos, com os seus mitos, as suas histórias, as suas ilusões e certezas. Um tempo tão colorido como o nosso para quem nele viveu.

Avancemos até aos tempos em que já sabemos alguma coisa sobre as línguas desta zona. Muito antes do latim, haveria línguas pré-indo-europeias, que deixaram poucos vestígios que consigamos identificar.

Dizer poucos vestígios talvez seja injusto, se alargarmos o nosso olhar para toda a Península onde está Lisboa. Afinal, um dos vestígios é uma língua inteira, ainda hoje falada na Península: o basco, uma língua pré-indo-europeia. Sabe-se que houve na Península uma outra língua a que chamamos ibérico, de que restam algumas inscrições, e outras, de que sobraram uns poucos intrigantes vestígios.

Há 7000 anos, quem vivesse à volta do estuário do Tejo ouviria palavras de viajantes de outras zonas da Ibéria, que falariam nessas línguas antigas. Não seria impossível encontrar falantes do basco da época, do tal ibérico, de línguas mais próximas que hoje não têm nome — e ainda palavras das línguas do Norte de África. Não se ouviria, certamente, uma só língua. É difícil reconstruir a paisagem linguística desses tempos. Temos apenas vislumbres.

Para contar a história das línguas de Lisboa, temos agora de dar um salto até ao outro lado da Europa. Na zona da actual Ucrânia, pensa-se (a localização exacta é objecto de velha controvérsia), falava-se há uns 6000 anos uma língua que tem hoje o desconfortável nome de proto-indo-europeu. Que nome teria na época, ninguém sabe.

Esta língua veio a ter uma importância tremenda, sem que os seus falantes tivessem alguma ideia disso — línguas actuais tão díspares como o ucraniano, o português, o persa, o inglês, o russo, o hindi ou o sueco descendem todas, com mais ou menos sobressaltos, desse falar antigo.

O proto-indo-europeu não apareceu do nada — veio de línguas ainda mais antigas e todas elas terão vindo, se andarmos suficientemente para trás no tempo, de África. O certo é que esta língua viajou, a bordo do cérebro dos falantes, em direcção ao ocidente — acabando por chegar a este fim do mundo onde está Lisboa em duas levas.

Todos já ouvimos falar dos celtiberos e de outros povos das redondezas. Foi essa a primeira onda de línguas indo-europeias que chegou a Lisboa: as chamadas línguas celtas. Por Lisboa e arredores falar-se-iam estas línguas e nelas haveria um nome para este lugar.

Que nome? Não sabemos.

Podemos, no entanto, imaginar estas colinas de há milhares de anos, por onde corriam éguas que emprenhavam só com o vento, como vários autores romanos descreveram e recordou Damião de Góis, em latim, na sua Urbis Olisiponis descriptio, de 1554, no auge da cidade.

Latim… É hoje língua antiga, alguns crêem-na morta — mas, nesta época em que aterrámos, é uma língua do futuro. Este é ainda o tempo das línguas sem nome.

As línguas indo-europeias não apagaram todas as outras. Nestas colinas continuaram a ouvir-se línguas de muitas origens — até línguas do levante por aqui se falaram.

Sabe-se que chegaram a Lisboa os fenícios, que trouxeram a sua língua, também ouvida em redor desta baía, e o seu sistema de escrita (uma velha tradição afirma mesmo que o nome actual da cidade terá origem fenícia, mas não há fundamentos sólidos que a sustentem).

Os caracteres fenícios vieram a dar origem ao nosso alfabeto, passando pelo alfabeto grego, que lhes acrescentou as vogais, dando por fim origem ao alfabeto latino, que acabou por também aqui vir parar, a cavalo da língua latina — mas ainda não chegámos lá…

Os caracteres fenícios foram usados pelo Mediterrâneo fora e chegaram mesmo a este porto atlântico, muito antes de se terem transformado em letras latinas. Estão presentes, por exemplo, num túmulo do século VII a. C., encontrado em Lisboa há poucos anos. A pedra tinha sido reutilizada numa construção romana mais recente, como descrito no artigo em que os arqueólogos revelam a descoberta (Neto et al. 2016).

O que está ali escrito? Tanto quanto é possível reconstruir, a inscrição refere-se a Wadbar, filho de Ibadar. É o mais antigo nome de lisboeta que se conhece.

Na Lisboa de Wadbar, ouviam-se línguas de toda a Ibéria e do Norte de África. Ouviam-se palavras fenícias, cartaginesas e gregas — a lenda diz, aliás, que foi Ulisses que fundou a cidade. Será um mito, mas a verdade é que as várias línguas do Mediterrâneo vieram parar a esta cidade atlântica, para lá do fim do mundo.

A primeira onda de línguas indo-europeias foram as tais línguas celtas, que se vieram somar às línguas pré-indo-europeias e às outras línguas que aqui aportavam. A segunda onda de idiomas indo-europeus, já bastante diferentes das línguas celtas, foi a onda das línguas itálicas.

O chamado lusitano, que terá sido falado numa região a norte de Lisboa, poderá ter sido uma língua itálica. A verdade é que temos tão poucas inscrições que não é possível saber exactamente a que família das línguas indo-europeias esta língua pertence — mas era claramente indo-europeia (e foi escrita com o alfabeto latino).

A nossa propensão para ligar o termo «Lusitânia» a Portugal talvez nos incline para considerar o lusitano como uma língua muito nossa; é possível que tenha deixado vestígios no latim e que ainda hoje usemos uma ou outra palavra que tenha passado pelo lusitano; no entanto, podemos dizer o mesmo das outras línguas por aqui faladas. Mais: à época, ninguém chamaria «lusitano» à língua. Esse é nome muito posterior.

Chega então a Lisboa, no século II a. C., uma língua vinda da Península Itálica: o latim. Durante muito tempo, em Lisboa, ouvir-se-iam muitas das línguas da zona, à mistura com latim dos soldados e dos romanos — o latim vulgar mais que o latim clássico, que apareceria na escrita e num ou noutro discurso.

Os romanos não substituíram a população. Vieram aos poucos, misturaram-se, a população local ganhou hábitos romanos — e entre esses hábitos, o grande hábito da língua. Os habitantes desta cidade começaram a falar latim com cada vez maior frequência, as novas gerações ouviam muito latim, que tinha mais prestígio que as anteriores, o próprio discurso na língua anterior misturava-se facilmente com a nova língua…

Quando deram conta, os falantes já nem se lembravam da língua dos avós — mas é provável que falassem latim com certas inflexões das antigas línguas — falavam latim com sotaque. O latim falado em Lisboa tinha o sabor de línguas antigas.

Algumas centenas de anos depois da chegada do latim a estas paragens, ouviríamos latim em toda a Península, com a excepção conhecida do basco, ali a um canto, e outras excepções que hoje não conhecemos (as línguas berberes, por exemplo, já por cá se ouviriam).

O latim hispânico tinha características próprias — um habitante de Itália reconheceria um hispânico pelo seu sotaque, talvez pela sua sintaxe peculiar e, certamente, por uma ou outra palavra típica. O latim nunca foi (como nenhuma língua alguma vez o foi) uma língua uniforme. Mesmo dentro da Península, o latim falado em Lisboa teria características próprias, fruto da particular mistura de línguas que por aqui havia antes e ainda das várias influências que chegavam à cidade.

Lisboa era habitada por hispanos, o nome que os habitantes dariam a si próprios, cidadãos romanos de uma zona particular do Império. Parte da população teria vindo do Norte de África, outra de outras zonas. As misturas entrevêem-se no estudo da História e da genética, mas são demasiado complexas para se conhecerem em detalhe.

Um lisboeta do século III d. C. falaria latim hispânico à lisboeta. Andando para leste, em direcção, por exemplo, a Barcelona, iria encontrando variações, sem cortes, sem deixar de compreender o que ouvia. Essas variações, subtis, acabaram amplificadas pelo tempo. São sementes das línguas que virão.

A Queda do Império Romano, enquanto acontecimento cataclísmico, é uma forma peculiar de contar a história. À época, é provável que ninguém tivesse dito: «Olha, o Império acabou!». Antes de mais, porque o Império, na verdade, não acabou. Continuou a haver um imperador em Constantinopla, a cidade que mais tempo foi capital do Império, durante séculos e séculos. A grande mudança foi, mais que uma queda, a cristianização do Império.

Quando vários senhores germânicos começaram a governar grandes parcelas do Império, assumiram o cristianismo e as tradições romanas e a população não terá sentido um corte radical com o passado. Lisboa continuou a ser uma cidade hispana (ou seja, romana) e cristã.

Poucas palavras germânicas por aqui ficaram, o que mostra como os reinos visigodo e suevo, tradicionais simplificações de uma história convulsa, se assumiram como continuação das sociedades romanizadas. Os lisboetas continuaram a falar latim, com algumas palavras de outras paragens.

Da mesma forma, quando grande parte da Península passou a ser governada pelos muçulmanos, no século VIII, a população de Lisboa continuou a falar a língua que já falava, mas agora com o árabe como língua da administração e de prestígio.

Ouvir-se-iam também, pelas ruas de Lisboa, línguas berberes, de que poucos falam — e que não chegaram com o domínio muçulmano: já cá estavam. Essas línguas ainda hoje são faladas no Norte de África. As letras à esquerda nesta rocha, em Marrocos, representam uma língua que descende de línguas bem lisboetas (não é um código, é o sistema de escrita chamado tifinagh):

Um cristão lisboeta do século X falaria aquilo a que chamaria latino, mas utilizaria palavras árabes para certos conceitos. Diria, talvez, que precisaria de um alvará para uma certa actividade, por exemplo, uma palavra que ainda hoje usamos.

A esse latim que por aqui continuou a ser falado, com influências árabes e berberes, chamamos hoje moçárabe, uma designação que não era usada na altura. O próprio cristianismo continuou a ser praticado, com um rito próprio que denominamos também moçárabe.

Se aterrássemos na Lisboa do ano 1000, ouviríamos línguas berberes, ouviríamos árabe (pelo menos, nas orações), ouviríamos o tal moçárabe, que também variaria de região para região — um visitante de Badajoz falaria de maneira diferente — e ainda o latim variado dos vários reinos cristãos do Norte entre visitantes ou gentes que tivessem visitar ou viver para Lisboa vindos de lá.

Se um lisboeta do século X reparasse na maneira de falar de algum viajante vindo da Galécia, lá do Norte, talvez notasse a maneira peculiar como diria as palavras, deixando cair os sons /n/ e /l/ no meio das palavras. Diria, por exemplo, «lua» — e não «luna», como se dizia em Lisboa. Por esta época já aquelas pequenas diferenças entre o latim das várias zonas da Hispânia estariam amplificadas e a caminho de se tornarem as línguas que hoje conhecemos. Mas ainda não chegámos lá.

Em 1108, a Lisboa muçulmana, onde a população falava latino e era ainda, em grande parte, cristã, foi invadida pelos noruegueses, a caminho da Palestina. Ouviu-se então, por estas ruas, o antigo nórdico que associamos aos viquingues. Não durou muito: depressa a cidade voltou ao domínio muçulmano. As lutas entre senhores cristãos e muçulmanos continuaram, para aborrecimento geral da população.

Nesta Lisboa antes de Portugal, ouvimos pelos séculos fora línguas de que não sabemos o nome, línguas celtas, línguas itálicas, línguas berberes, o árabe em vários sabores, o hebraico das orações judaicas, uma ou outra conversa em línguas germânicas — e até um pouco de antigo nórdico… Muitas destas línguas misturavam-se nas ruas e nas casas.

Uma cidade digna de se chamar cidade raramente tem uma só língua.

Em 1147, um rei vindo de norte, com ajuda de cruzados, cercou a cidade.

Os soldados de Afonso Henriques falariam várias formas de linguagem — a língua das ruas do noroeste da Península, a que poucos chamariam latino, por estar a palavra reservada para o latim da escrita. A sul, note-se, com o árabe como língua de prestígio e da escrita, a palavra latino podia designar perfeitamente a língua da rua — assim, podemos dizer que o cerco de Lisboa foi um cerco de falantes de linguagem a uma cidade habitada por falantes de latino (entre outras línguas), embora esta dicotomia seja uma simplificação.

Hoje, anacronicamente, chamamos galego-português à língua de Afonso Henriques e moçárabe à língua de grande parte da população da Lisboa cercada. Ninguém, à época, chamaria tais coisas aos falares que lhes saíam da boca para fora.

Os cruzados, claro, falavam também várias línguas. Os nobres ingleses, por exemplo, conversariam em francês normando, com mistura do inglês do povo do seu país. Os flamengos falariam um dos vários falares frâncicos (germânicos) ou latinos (do Norte de França). As divisões entre povos eram porosas. Ninguém tinha um país, uma palavra que surgiria muito depois. Teriam terras e teriam senhores, numa rede de relações complexas muito diferente da nossa Europa de agora, dividida em estados soberanos.

Também poucos desses cruzados teriam uma só língua: saberiam comunicar em vários falares latinos, germânicos ou celtas, com misturas e aproximações. O nosso tempo de países que preferem ter (mesmo quando não têm) uma só língua oficial não nos ajuda a compreender a situação.

A população chamaria francos aos cruzados, uma designação geral para os habitantes de largas zonas do Ocidente do Império. Estes cruzados francos comunicariam bem entre si numa lingua franca, língua dos francos, feita dessas misturas e aproximações.

Lingua franca era também a designação da língua do Mediterrâneo que servia para que estes francos do Ocidente comunicassem com os romanos do Oriente — os romanos eram agora os habitantes do Império a Oriente, com a capital em Constantinopla (ou Bizâncio). Naquela época, gregos que aportassem à Lisboa conquistada pelos cruzados diriam de si próprios, em grego, que eram «rhōmaîoi» — romanos — em terra de francos. Por esses tempos, a língua dos romanos era o grego; a língua dos francos era ainda o latim, mas só na escrita — da boca para fora, a conversa era outra.

Voltemos à Lisboa cercada por Afonso Henriques. Quando a cidade cai, por fim, os novos senhores pouca diferença visível encontravam entre os muçulmanos e os moçárabes cristãos. O próprio bispo cristão foi executado. Lisboa ganhou um novo bispo — inglês — e novos senhores.

A população não terá deixado de falar de repente o seu latino à lisboeta, o tal moçárabe com muitas palavras árabes. A língua de prestígio voltou a ser o latim da escrita. Os novos senhores da cidade, vindos de norte, falavam no dia-a-dia um latim diferente, a linguagem do Noroeste. Como eram variantes latinas, terá havido uma natural e progressiva aproximação entre as formas de falar. A sintaxe e muito vocabulário do Norte foi-se imiscuindo na língua dos lisboetas, que mantiveram certamente um sotaque e vocabulário próprios.

Nessa época, se gente de outras partes da Península por aqui aparecesse, dir-se-ia que falavam de outras maneiras, mas não havia ainda ideia de que esses falares eram línguas distintas (línguas a sério, na mente da época, eram o latim, o grego, o árabe…). Mas, ainda sem nome fixo e em cinco faixas imprecisas, as línguas latinas da Península espalhavam-se de norte para sul, substituindo lentamente o moçárabe do Sul.

Foi o que aconteceu nesta faixa ocidental. Por enquanto, ainda ninguém chamava português à língua de Lisboa — mas um passo importante estava dado: a cidade fazia agora parte do Reino de Portugal.

A história continua…

O artigo foi escrito com base na bibliografia em especial: a história da linguagem (Everett 2017; Janson 2018), o proto-indo-europeu (Anthony 2007; Pereltsvaig 2015), a inscrição fenícia em Lisboa (Neto et al. 2016), o latim no Império e na Idade Média (Alkire & Rosen 2010; Gabriele & Perry 2021; Ostler 2007), as línguas dos cruzados (Pereltsvaig 2021), as línguas ibéricas (Janson 2018) e a história do português (Cardeira 2006; Faraco 2019; Teyssier 1982; Venâncio 2019, entre outros).

Até onde poderá ir a destruição provocada por uma bomba nuclear?

Esta é uma questão que intriga muita gente. A bomba atómica que caiu em Hiroshima, no Japão, em 1945, provocou a morte de 66 mil pessoas e feriu outras 69 mil, extrapolando para os dias de hoje, se esta bomba caísse numa cidade metropolitana atual, como Londres, por exemplo, o número de mortos poderia ir para os 90 mil e os feridos para os 272 mil. Estes valores são assustadores e revelam bem a dimensão que teria uma guerra neste momento.

A verdade é que não há uma fórmula exata para estimar o impacto de uma única bomba nuclear, porque depende de muitos fatores, incluindo o clima no dia em que foi lançada, a hora do dia em que foi detonada, a própria geografia do local atingido e se explode no chão ou no ar.

Ainda assim, existe alguma previsibilidade das consequências devastadoras de uma arma destas. Existem na Internet até alguns serviços que simulam o impacto da detonação de uma bomba nuclear, como o Outrider.

Cerca de 35% da energia de uma explosão nuclear é libertada na forma de radiação térmica. Como a radiação térmica viaja à velocidade da luz (aproximadamente), a primeira coisa que atingirá uma pessoa é um flash de luz e calor ofuscantes. Só a luz em si será suficiente para causar algo chamado cegueira por flash – uma forma geralmente temporária de perda de visão que pode durar alguns minutos.

Num vídeo interativo criado pela AsapSCIENCE, ( Esclarecedor ) são revelados alguns factos interessantes, relacionados com os efeitos para as pessoas e para o meio envolvente, com base numa bomba de 1 megaton, que, ainda assim é 80 vezes maior que a detonada em Hiroshima, mas muito menor que as armas nucleares modernas.

Para uma bomba deste tamanho, pessoas em até 21 km de distância teriam esta cegueira instantânea num dia claro, e pessoas a até 85 km, ficariam temporariamente cegas numa noite clara.

O calor seria terrível para aqueles mais próximos da explosão. Queimaduras de primeiro grau podem ocorrer a até 11 km de distância, e queimaduras de terceiro grau poderiam afetar qualquer pessoa a até 8 km de distância. Queimaduras de terceiro grau que cobrem mais de 24% do corpo provavelmente seriam fatais se as pessoas não recebessem cuidados médicos imediatamente.

Estas distâncias são variáveis, dependendo dos fatores já relatados, mas também do próprio tipo de roupa que se está vestindo. É improvável, no entanto, que isso faça muita diferença, principalmente para quem ficar perto do centro da explosão. As temperaturas perto do local da explosão da bomba em Hiroshima foram estimadas em 300 mil graus Celsius – o que é aproximadamente 300 vezes mais quente do que a temperatura em que os corpos são cremados.

Dentro de um raio de 6 km, com uma bomba de 1 megaton, as ondas de choque produziriam 180 toneladas métricas de força nas paredes de todos os edifícios de dois andares e velocidades do vento de 255 km/h. No raio de 1 km, o pico de pressão é quatro vezes maior e a velocidade do vento pode chegar a 756 km/h. Tecnicamente, as pessoas podem suportar tal pressão, no entanto, a maioria seria morta pela queda de edifícios.

Há depois, o perigo de envenenamento por radiação nuclear, sendo que estes não são apenas efeitos imediatos, sendo mesmo os mais duradouros. Um estudo de simulação publicado em 2019 refere que uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia mergulharia a Terra num inverno nuclear em poucos dias, devido aos níveis de fumo e ferrugem libertados na atmosfera.

Além disso, as partículas radioativas podem viajar por longos quilómetros, afetando a população mais longínqua do epicentro da bomba. No entanto, estes são apenas efeitos hipotéticos.